【ふじやまのぼる先生の作曲家紹介(10)】

サン=サーンス

シャルル・カミーユ・サン=サーンス(Charles Camille Saint-Saëns)は1835年10月9日にパリで生まれたフランスの作曲家です。父はフランス内務省の官吏であったジャック=ジョゼフ=ヴィクトル・サン=サーンス(1798-1835)、母はフランソワーズ=クレマンス(旧姓コリン)で、二人の一人息子でした。生まれて間もなく父が結核で他界。大叔母であるシャルロット・マッソンと母のもとで成長しました。しかし、他の作曲家のように「父が死んで家計が傾き…」という話はなかったようです。

小さいころからピアノをおもちゃとして遊び、大叔母の手ほどきでピアノを学び、3歳にして作曲を試みたと言いますから、モーツァルトと並ぶ早熟の天才だったのでしょう。モーツァルトと違った点は、母がその才能を公衆にさらさなかったこと。それでも、10歳の時にはモーツァルトとベートーヴェンのピアノ協奏曲を弾いてデビューしたと言いますから、五十歩百歩といったところでしょうかね。

13歳でパリ音楽院への入学を許され、ピアノだけではなく、オルガンや作曲も学びます。15歳で最初の交響曲を作曲。よく「習作として」という枕詞を付けられて詳細されることがありますが、コンサートのメインを飾っても遜色ない作品です。先生はこの交響曲をメインとした、日本が世界に誇れるプロフェッショナルの常設室内管弦楽団である「オーケストラ・アンサンブル金沢」のコンサートを聴きましたが、とても15歳の少年が作曲したとは思えない、堂々とした作品でした。

https://www.oek.jp/event/2533-2

https://www.oek.jp/event/2533-2

1852年に応募したローマ賞には落選。挫折を味わいます。1853年音楽院を卒業すると、サン=メリ教会のオルガニストの職に就きます。この時から、教会からの収入で作曲をしながらの生活が始まることになりました。1858年には、マドレーヌ寺院のオルガニストに栄転。この仕事は、その後22年間続けられ、サン=サーンスの財源となりました。作曲家のフランツ・リスト(1811-1886)は、サン=サーンスを「世界最高のオルガニスト」と称賛したとか。

豆知識「ローマ賞」

ローマ賞とは、フランス政府による奨学金付留学制度のことです。対象は、芸術を専攻する学生に対してでした。その歴史は古く、1663年ルイ14世(1638-1715)によって創設され、それから300年間続けられ、1968年に廃止されました。創設当時は美術や建築などの分野に限られ、音楽が加えられたのは1803年からです。廃止された後も、奨学制度は残っているようです。

音楽の応募者は30歳までの若手に限定され、第1位はローマへ2年間留学することができた。メディチ荘に寄宿しながら、1年に1作の作曲義務がありました。奨学金の授与期間は5年ほどあったので、ローマ留学の後帰国したり、ドイツなどへ遊学したりしていたそうです。

この賞には弊害もあって、審査員はすべてパリ音楽院の関係者。したがって、その枠からはみ出した者には、決して賞が与えられることはありませんでした。モーリス・ラヴェル(1875-1937)は5回も応募していますが、第2位次席(実質の第3位)が最高で、年齢制限で最後の年に受賞を逃したときは、大きな問題が残り、音楽院長辞任というところまで発展したと言います。

1861年、ニデルメイエール音楽学校でピアノを教えることになります。学生たちにはピアノを教える傍ら、リストやリヒャルト・ワーグナー(1813-1883)らの音楽を紹介します。今でこそ、一般に知られている音楽家ですが、当時はまだ存命であり、いわゆる「現代音楽」を作曲している。学生たちは大いに感動し、他の教授陣からは大いに憤慨されたと言います。

1864年に、もう一度ローマ賞に応募します。審査委員は、功成り名をあげたサン=サーンスが応募してくるとは思っておらず、この時も落選。留学機会は、若い作曲家に与えられることとなりました。しかしこの前後から、各地で催される作曲のコンクールに入賞するようになります。

1865年、ニデルメイエール音楽学校を辞し、作曲や演奏活動に充てる時間を増やします。ついに1867年に開催された万国博覧会で行われた作曲コンクールで、カンタータ「プロメテの結婚」が第1位に選ばれました。余談ですが、この万国博覧会には、かの渋沢栄一も使節団の一行として訪れていたとか。大河ドラマでもこの万博の模様は、何回かに分けて放送されていましたね。この受賞がサン=サーンスをフランス国外に知らしめたことは言うまでもないでしょう。

フランスでの成功の近道として、当時は「パリ音楽院」で学び、「ローマ賞」を獲得し、「パリ・オペラ座でオペラ」を上演するというレールがありました。しかし、サン=サーンスはパリ音楽院で学びはしたものの、王道を歩く存在ではありませんでした。また、1870年代に入ると普仏戦争や、パリ・コミューンなど、不安定な時代となります。その最中の1871年2月、彼が中心となって国民音楽協会が発足します。これは、フランスに根差した「ガリアの芸術」を目指したもので、会員はフランス国籍を持つもの、演奏される音楽は存命作曲家と、厳格な規則に則った、いわば「フランス・ファースト」の組織でした。この組織では、オペラ以外の作品にも目を向けさせる結果ともなりました。

この頃、日本に関係した「黄色い王女」という1幕のオペラ・コミックが初演されています。これは、「蝶々夫人」紹介の時に、併せて紹介しましたが、5回上演されたと言います。5回が多いか少ないかは議論の余地がありますが、サン=サーンスが、万博などで日本の風俗を知った可能性はありますね。

https://www.suac.ac.jp/opera/blog/2021/11/00084/

https://www.suac.ac.jp/opera/blog/2021/11/00084/

サン=サーンスは生涯のうちの50年に渡ってオペラ創作を続けており、14曲のオペラを作曲したと言われています。残念ながら、現在頻繁に上演される作品は、1877年に初演された「サムソンとデリラ」のみです。これも、パリで華々しく初演されたのではなく、リストの強い希望があり、ドイツのワイマールで、ドイツ語訳により初演されました。聖書に基づいたオペラだけに、フランスでは難色を示す傾向が強かったというのも、理由にあると思います。フランスでの初演は1890年ルーアンで、またしてもパリではありませんでした。パリでも同年初演されますが、エデン劇場で行われました。パリ・オペラ座での初演は、オペラ初演から15年後の1892年のことでした。

40歳を前にして、彼は20歳も年下の女性と結婚します。このことも、周囲から大いなる驚きを持たれたようです。二人の男の子が生まれますが、二人とも不慮の死を遂げ、成人することはありませんでした。その時点から(最初からかもしれませんが)彼らの結婚生活ぎくしゃくしたものになり、数年後、彼は妻の待つ家に帰ることなく、事実上結婚生活はその時点で破綻します。

この頃から頻繁に彼は旅に出かけています。ドイツやイギリスには仕事のため、エジプトやアルジェには避寒のため(妻を避けるため、かも)でした。彼のピアノ協奏曲第5番は「エジプト風」という副題がついており、特に第2楽章は、コーランの響きが聴こえたり、舟人の愛の歌が聴こえたり、異国情緒にあふれた作品となっています。先生も昔、その響きの不思議さに魅了され、夢中になって練習したものです(ただし、第3楽章は、大変な難易度で全く歯が立ちませんでしたが…)。また、イギリスからの依頼で作曲された交響曲第3番は、「オルガン付き」という副題がついており、5曲聴くことのできる彼の交響曲の中でも燦然と輝く傑作で、その壮麗な響きは、オルガニストだった彼の面目躍如と言ったところではないでしょうか。

20世紀に入ると、音楽的にも近代的な響きが聞かれるようになります。しかしサン=サーンスは、新しい音楽と相容れることなく、自身の音楽を貫きます。従って、若い音楽家との間には、齟齬が発生することとなりました。いろいろな逸話が残されていますが、ストラヴィンスキーの「春の祭典」を聴いたとき、最初に高音で演奏するファゴットを聴いて「あれは何という楽器か?」という言葉を残して、席を立ったとか。そんな存在だったので、若手からは「時代遅れ」との烙印を押されてしまうことになります。

サン=サーンスの残した音楽で、一番有名なのは、「動物の謝肉祭」という一連の音楽なのではないでしょうか。プライベートな催しで演奏されるために作曲したため、生前はその出版を禁じていたとか。禁じる理由は、自分を含めたいろいろな作曲家の作品をパロディ的に使っていたためでもあったかと思います。しかしチェロとピアノのための「白鳥」だけは、純粋にオリジナルの作品のため、出版を許したとか。近年は「白鳥」以外に、「水族館」がCMで使われることが多いですね。

サン=サーンスは、音楽の才能だけではなく、詩、天文学、生物学、数学、絵画などの才能も併せ持っていました。自分の詩に作曲した歌曲も存在します。それだけの才能があったので、できないということが不思議に感じたらしく、ある若手ピアニストに向かって、「君程度でピアニストと名乗ってはいけない」というようなことを言ったとか。

彼は、「エジプト風」を含めて、5曲のピアノ協奏曲を作曲しています。この数は、ベートーヴェンと同数です。しかし、ベートーヴェンとの違いは、すべての協奏曲を自らのピアノで初演しているということ。ベートーヴェンは、最後の協奏曲「皇帝」を難聴の悪化のために、弟子にゆだねています。

驚異的な長寿を誇ったサン=サーンスですが、最期の地はパリではなく、アルジェでした。1921年12月16日、86歳の生涯は、心臓発作で閉じられました。前触れもなく、突然の死去だったようです。葬儀は国葬を持って執り行われました。モンパルナス墓地に眠っています。

サン=サーンスのオペラ

近年、サン=サーンスのオペラの再評価が進み、先生の手元には6作の資料があります。「黄色い女王」、「サムソンとデリラ」の他に、1865に作曲された「銀の鈴」、1883年の「ヘンリー八世」(映像)、1887年の「プロゼルピーヌ」、1890年の「アスカニオ」、1901年の「野蛮人」です。これ以外にも発売されている音源がありますので、見つけたら即お買いになることをお勧めします。とにかくオペラのCDの販売寿命は短いのです。

サン=サーンスのオペラ一覧

「サムソンとデリラ」

サムソンとは、旧約聖書の「士師記」に出てくる人物の名前です。サン=サーンスは、初め「オラトリオ」として、作曲をしようと試みたようです。「オラトリオ」とは、キリスト教的な物語を、独唱や合唱、オーケストラを使って表現する音楽形式のことを言います。オペラと似ていますが、衣装や舞台装置などはありません。最終的に彼は、オペラとしてこの物語を作曲しました。この決定が、パリ・オペラ座での上演を阻むことになるのです。「聖書の物語をオペラにするなんて」と言ったところでしょうか。その結果、先に述べたように、ワイマールで初演されることになるのです。デリラは、フランス語の発音に従って「ダリラ」と呼ばれることもあります。

************

************

あらすじ

第1幕 パレスチナのガザの広場

第1場第1場

ガザはペリシテ人が支配し、ヘブライ人は奴隷のごとく扱われている。そんなヘブライ人は神に祈っていると、怪力を持つヘブライ人の若者サムソンが現れ、神の啓示を受けたと祈る人々に伝える。「今こそ立ち上がる時、神はわれらの開放を約束した」と。人々は、ヘブライの神エホバに祈り、彼に従うことにする。

第1場第1場

ガザはペリシテ人が支配し、ヘブライ人は奴隷のごとく扱われている。そんなヘブライ人は神に祈っていると、怪力を持つヘブライ人の若者サムソンが現れ、神の啓示を受けたと祈る人々に伝える。「今こそ立ち上がる時、神はわれらの開放を約束した」と。人々は、ヘブライの神エホバに祈り、彼に従うことにする。

第1幕第2場

そこへガザの太守であるペリシテ人のアビメレクが、兵士を従えて現れる。彼は自分の信じるダゴン神を讃え、エホバを馬鹿にする。サムソンはヘブライ人を鼓舞し、アビメレクを罵倒する。怒ったアビメレクはサムソンに襲い掛かるが、返り討ちに遭い殺される。広場は大混乱に陥り、サムソンはヘブライ人を従えて去る。

そこへガザの太守であるペリシテ人のアビメレクが、兵士を従えて現れる。彼は自分の信じるダゴン神を讃え、エホバを馬鹿にする。サムソンはヘブライ人を鼓舞し、アビメレクを罵倒する。怒ったアビメレクはサムソンに襲い掛かるが、返り討ちに遭い殺される。広場は大混乱に陥り、サムソンはヘブライ人を従えて去る。

第1幕第3場

そこへダゴンの大司祭が現れ、アビメレクの死を目の当たりにする。兵士たちはサムソンを極度に恐れている。

そこへダゴンの大司祭が現れ、アビメレクの死を目の当たりにする。兵士たちはサムソンを極度に恐れている。

第1幕第4場

そこにペリシテ人の使者が現れ、サムソンが人々を率いて、反乱を起こしながらやって来る、と報告する。大司教はアリア「永久に呪われよ」を歌い、怒りを爆発させるが、人々に勧めに従い、一旦山へと逃れていく。

そこにペリシテ人の使者が現れ、サムソンが人々を率いて、反乱を起こしながらやって来る、と報告する。大司教はアリア「永久に呪われよ」を歌い、怒りを爆発させるが、人々に勧めに従い、一旦山へと逃れていく。

第1幕第5場

夜が明ける。ヘブライ人たちが広場に戻ってきて、解放された喜びとエホバへの感謝を歌う。

夜が明ける。ヘブライ人たちが広場に戻ってきて、解放された喜びとエホバへの感謝を歌う。

第1幕第6場

ダゴンの神殿の扉が開き、デリラがペリシテ人の女たちを引き連れ現れる。デリラはサムソンの勝利を祝い、サムソンをソレクの谷の自分の家に来るように誘う。サムソンはデリラの美しさに魅せられてしまうので、ヘブライ人の長老が身の破滅を忠告する言葉も耳に入らない。女たちは「ダゴンの乙女たちの踊り」を踊り、デリラは、アリア「春は目覚めて」を歌い、サムソンを誘惑する。デリラたちが去った後には、すっかり骨抜きにされたサムソンが残された。

ダゴンの神殿の扉が開き、デリラがペリシテ人の女たちを引き連れ現れる。デリラはサムソンの勝利を祝い、サムソンをソレクの谷の自分の家に来るように誘う。サムソンはデリラの美しさに魅せられてしまうので、ヘブライ人の長老が身の破滅を忠告する言葉も耳に入らない。女たちは「ダゴンの乙女たちの踊り」を踊り、デリラは、アリア「春は目覚めて」を歌い、サムソンを誘惑する。デリラたちが去った後には、すっかり骨抜きにされたサムソンが残された。

第2幕 ソレクの谷にあるデリラの家

第2幕第1場

デリラは着飾って家の前に立ち、サムソンが来るのを待っている。アリア「恋よ!か弱い私に力を貸して」を歌い、サムソンは自分の魅力には勝てないと思っている。遠くの雷が聴こえる。

第2幕第1場

デリラは着飾って家の前に立ち、サムソンが来るのを待っている。アリア「恋よ!か弱い私に力を貸して」を歌い、サムソンは自分の魅力には勝てないと思っている。遠くの雷が聴こえる。

第2幕第2場

そこへ大司祭がやって来る。大司祭はデリラに、町がヘブライ人に占拠されたと伝える。そしてサムソンを誘惑し捕えることができたら、いくらでも褒美を出すと持ち掛ける。デリラは、自分の復讐のために行うから、褒美はいらないと言う。両者の思惑は完全に一致、手を結ぶ。さらに大司祭は、サムソンの弱点を探るようデリラに要請する。大司祭は立ち去り、デリラは家の中に入る。

そこへ大司祭がやって来る。大司祭はデリラに、町がヘブライ人に占拠されたと伝える。そしてサムソンを誘惑し捕えることができたら、いくらでも褒美を出すと持ち掛ける。デリラは、自分の復讐のために行うから、褒美はいらないと言う。両者の思惑は完全に一致、手を結ぶ。さらに大司祭は、サムソンの弱点を探るようデリラに要請する。大司祭は立ち去り、デリラは家の中に入る。

第2幕第3場

ためらいながらもサムソンがやって来る。デリラは家から出てきてサムソンに駆け寄る。デリラは甘い言葉を囁くが、サムソンは、自分が神から選ばれた身ということと、デリラへの愛との間で揺れ動く。デリラの、「自分だけがサムソンを愛していたのね」という言葉に負け、サムソンはデリラへの愛を告げる。デリラは、アリア「あなたの声に心は開く」を歌い、サムソンの愛を喜ぶ。雷鳴。デリラはサムソンに、愛の証として、その怪力の秘密を聞き出そうとするが、サムソンに拒絶される。するとデリラは家に入ってしまう。更なる雷鳴。サムソンはためらいつつもデリラの家に入ってしまう。激しい雷鳴。ペリシテ人の兵士がデリラの手引きで家に入り、サムソンは彼らに捕らえられる。

ためらいながらもサムソンがやって来る。デリラは家から出てきてサムソンに駆け寄る。デリラは甘い言葉を囁くが、サムソンは、自分が神から選ばれた身ということと、デリラへの愛との間で揺れ動く。デリラの、「自分だけがサムソンを愛していたのね」という言葉に負け、サムソンはデリラへの愛を告げる。デリラは、アリア「あなたの声に心は開く」を歌い、サムソンの愛を喜ぶ。雷鳴。デリラはサムソンに、愛の証として、その怪力の秘密を聞き出そうとするが、サムソンに拒絶される。するとデリラは家に入ってしまう。更なる雷鳴。サムソンはためらいつつもデリラの家に入ってしまう。激しい雷鳴。ペリシテ人の兵士がデリラの手引きで家に入り、サムソンは彼らに捕らえられる。

第3幕

第3幕第1場 ガザの牢獄

サムソンは怪力の源である髪をそぎ落とされ、眼をくり抜かれて盲目にされ、重い石臼を引かされている。ヘブライ人たちは神に背いたサムソンを責め、サムソンは深い後悔の念に駆られている。そして命懸けでヘブライ人を救うことを神に誓う。

第3幕第1場 ガザの牢獄

サムソンは怪力の源である髪をそぎ落とされ、眼をくり抜かれて盲目にされ、重い石臼を引かされている。ヘブライ人たちは神に背いたサムソンを責め、サムソンは深い後悔の念に駆られている。そして命懸けでヘブライ人を救うことを神に誓う。

第3幕第2場 中央を二本の大きな柱で支えられたダゴンの神殿

大司祭、デリラ、ペリシテ人たちが勝利を祝い、「バッカナール」と呼ばれる華麗な踊りを繰り広げる。

大司祭、デリラ、ペリシテ人たちが勝利を祝い、「バッカナール」と呼ばれる華麗な踊りを繰り広げる。

第3幕第3場

そこに子どもに手を引かれたサムソンがやって来る。デリラは、「サムソンなど愛しておらず、復讐のために誘ったのだ」と打ち明ける。大司祭やペリシテ人たちにさんざん嘲笑されたサムソンは、子どもに、中央の柱の間に導かせる。ダゴンの神への神事が盛り上がり、神殿の熱気が最高潮に達したとき、サムソンは神に、「もう一度力を与えてくれ」と祈り、神殿を支える二本の柱を渾身の力を込めて揺らす。すると柱は倒れ、神殿は崩壊し、阿鼻叫喚のうちにみな下敷きとなる。

そこに子どもに手を引かれたサムソンがやって来る。デリラは、「サムソンなど愛しておらず、復讐のために誘ったのだ」と打ち明ける。大司祭やペリシテ人たちにさんざん嘲笑されたサムソンは、子どもに、中央の柱の間に導かせる。ダゴンの神への神事が盛り上がり、神殿の熱気が最高潮に達したとき、サムソンは神に、「もう一度力を与えてくれ」と祈り、神殿を支える二本の柱を渾身の力を込めて揺らす。すると柱は倒れ、神殿は崩壊し、阿鼻叫喚のうちにみな下敷きとなる。

************

デリラの三つのアリアは、メゾソプラノの重要なレパートリーで、特に2幕の二つのアリアは、コンクールでもよく歌われます。また、バッカナールは単独でも演奏される曲なので、耳にしたことがあるかもしれませんね。バッカナールとは、酒の神バッカスに捧げる音楽で、先生の先生は「酒を飲んでバッカナール(馬鹿になる)」とよく言っていました。

デリラの三つのアリアは、メゾソプラノの重要なレパートリーで、特に2幕の二つのアリアは、コンクールでもよく歌われます。また、バッカナールは単独でも演奏される曲なので、耳にしたことがあるかもしれませんね。バッカナールとは、酒の神バッカスに捧げる音楽で、先生の先生は「酒を飲んでバッカナール(馬鹿になる)」とよく言っていました。

参考CD

サムソン:ホセ・クーラ

デリラ:オリガ・ボロディナ

指揮:コリン・デイヴィス 他

デリラ:オリガ・ボロディナ

指揮:コリン・デイヴィス 他

サー・コリン・デイヴィス(1927-2013)はイギリスの指揮者で、ロイヤル・オペラ・ハウスの音楽監督や、バイエルン放送交響楽団・ロンドン交響楽団などで首席指揮者を務めた人です。ロイヤル・オペラ・ハウスでの活躍から、オペラの録音も残されており、この「サムソンとデリラ」も二回録音しており、一回目は1989年にバイエルン放送交響楽団と、二回目がこのCDでロンドン交響楽団との録音です。どちらも首席指揮者時代の録音で、甲乙つけがたい演奏ですが、新しい方を選びました。ホセ・クーラの強靭なサムソン、艶やかな妖艶さを醸し出すオリガ・ボロディナのデリラ。そして、歌手の邪魔をせず、かといって伴奏指揮にとどまらないデイヴィスの指揮。これを上回る録音を先生は知りません。

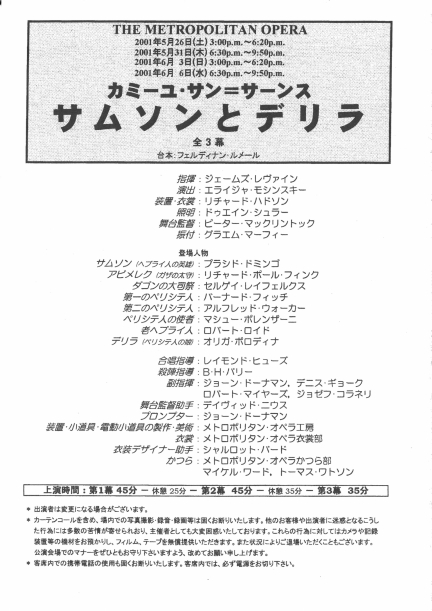

幸運なことに、先生はボロディナのデリラを聴くことができました。それは、2001年のメトロポリタン歌劇場の来日公演でした。ボロディナのデリラに魅了されない人はいないと実感したことを覚えています。また、プラシド・ドミンゴのサムソンも圧倒的。レイフェルクスの大司教も素晴らしく、エライジャ・モシンスキーの演出にも度肝を抜かされた記憶があります。