About 6 Areas

6領域について

デザイン学科では、1年次から2年次前期までに幅広くデザインの現況、

歴史、技法、素材の特性など、全てのデザイナーにとって必要な要素を学びます。

その後、6つの領域から専門とする分野を選択して深く学んでいきます。

6つの領域は、広いデザイン世界の中の主な柱となる分野を選び出し、設置します。

領域選択後でも、他領域と融合した作品制作や研究なども可能で、思索の範囲は狭まりません。

現代社会で活きるデザイン力を身につけることのできる教育体制となっています。

歴史、技法、素材の特性など、全てのデザイナーにとって必要な要素を学びます。

その後、6つの領域から専門とする分野を選択して深く学んでいきます。

6つの領域は、広いデザイン世界の中の主な柱となる分野を選び出し、設置します。

領域選択後でも、他領域と融合した作品制作や研究なども可能で、思索の範囲は狭まりません。

現代社会で活きるデザイン力を身につけることのできる教育体制となっています。

デザインフィロソフィー領域

Design Philosophy

デザインフィロソフィー領域

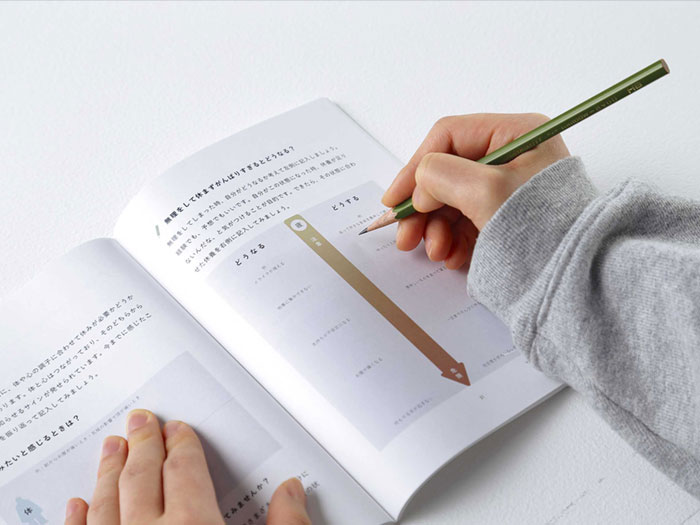

デザインとは何かを考える。

デザインの基本は考えることです。そこでは芸術的感性だけでなく、歴史・文化・科学の知識も忘れてはなりません。身近な暮らしや社会の中に問題を発見し、どのようなモノやコトがあれば解決できるのかを論理的、実証的にトータルに考えます。そして、様々な知恵やパワーを結いあわせ、解決策の実現をめざします。そのプロセスを通じて、新たなデザイン論や方法論の構築や体系化も図られます。

デザインフィロソフィー領域では、他の専門領域等とも連携しながら、主に次のような分野についての学習・研究をしていきます。

デザインフィロソフィー領域では、他の専門領域等とも連携しながら、主に次のような分野についての学習・研究をしていきます。

デザイン論、デザイン史

デザインの専門性やプロフェッション、デザインの運動性と社会性、近代・現代のデザインの歴史、技術・芸術・産業・文化とデザインなど

社会デザイン、地域デザイン

ソーシャルビジネスや社会システム、コミュニティのデザイン、地域の産業活性化やまちづくりのデザイン、地域連携やコミュニケーションのデザイン展開など

人間中心デザイン、デザイン方法論

人間工学に基づくデザイン、ヒューマンインターフェイスやフィッティングのデザイン、ユニバーサルデザイン、デジタルモデリング手法など

デザインマネジメント、プロモーション

トータルデザインのプロセスやシステム、企業や商品のブランドデザイン戦略、デザインマーケティング、セールスプロモーションなど

デザインの専門性やプロフェッション、デザインの運動性と社会性、近代・現代のデザインの歴史、技術・芸術・産業・文化とデザインなど

社会デザイン、地域デザイン

ソーシャルビジネスや社会システム、コミュニティのデザイン、地域の産業活性化やまちづくりのデザイン、地域連携やコミュニケーションのデザイン展開など

人間中心デザイン、デザイン方法論

人間工学に基づくデザイン、ヒューマンインターフェイスやフィッティングのデザイン、ユニバーサルデザイン、デジタルモデリング手法など

デザインマネジメント、プロモーション

トータルデザインのプロセスやシステム、企業や商品のブランドデザイン戦略、デザインマーケティング、セールスプロモーションなど

教員一覧

プロダクト領域

Product Design

プロダクト領域

社会の変化や生活者の視点を軸に、

実践的な演習を通してプロダクトデザインの可能性を研究・提案し、

将来の心豊かな暮らしに繋がる新しい価値を創造する人材を育成していきます。

プロダクト領域の教育ポリシー

プロダクトデザインとは、より良い社会・心豊かな暮らしのために人々の生活と環境を見据えて、新しい、魅力ある価値を持ったモノやコトを創出し、産業を通して具現化することです。

環境問題・少子高齢化・技術の進歩など変化の激しい現代社会において、デザインを学ぶ者には、世界を見渡す視野と時代の要請に対する敏感さが求められます。

プロダクトデザインとは、より良い社会・心豊かな暮らしのために人々の生活と環境を見据えて、新しい、魅力ある価値を持ったモノやコトを創出し、産業を通して具現化することです。

環境問題・少子高齢化・技術の進歩など変化の激しい現代社会において、デザインを学ぶ者には、世界を見渡す視野と時代の要請に対する敏感さが求められます。

一方、人とモノの関係性や、社会と生活の基本となる価値観は普遍的なものであり、心の機微を捉える感性をもって、変わることのないデザインの本質を学ぶことが大切です。さらに、これらを包括して新たな発見や提案を具現化する表現力と造形力、わかりやすくプレゼンテーションできるコミュニケーション能力も必要です。

プロダクト領域は、学生の皆さんに、各種工房を活用してものづくりができる環境と、ユニバーサルデザイン・人間工学・ライフスタイル・マーケティング・マネジメントなどの視点から、多様な授業・演習やさまざまな活動を通してデザインを考える機会を提供し、社会・産業界で活躍する人材を輩出します。

プロダクト領域は、学生の皆さんに、各種工房を活用してものづくりができる環境と、ユニバーサルデザイン・人間工学・ライフスタイル・マーケティング・マネジメントなどの視点から、多様な授業・演習やさまざまな活動を通してデザインを考える機会を提供し、社会・産業界で活躍する人材を輩出します。

教員一覧

ビジュアル・サウンド領域

Audio and Visual Communications

ビジュアル・サウンド領域

情報技術とデザインを融合させた新しい分野の技術を駆使しながら、

時代のニーズに応える独創的で付加価値の高いデザインを

生み出せる人材を育成していきます。

グラフィックデザイン

視覚化された情報やメディアは多様であり、私たちの生活に欠かせません。CI・VI・パッケージ・エディトリアルなどグラフィックデザインの技術や表現方法だけでなく、各種のメディアの知識や技術、感性を生かした創造活動やビジュアルコミュニケーションデザインも学びます。

視覚化された情報やメディアは多様であり、私たちの生活に欠かせません。CI・VI・パッケージ・エディトリアルなどグラフィックデザインの技術や表現方法だけでなく、各種のメディアの知識や技術、感性を生かした創造活動やビジュアルコミュニケーションデザインも学びます。

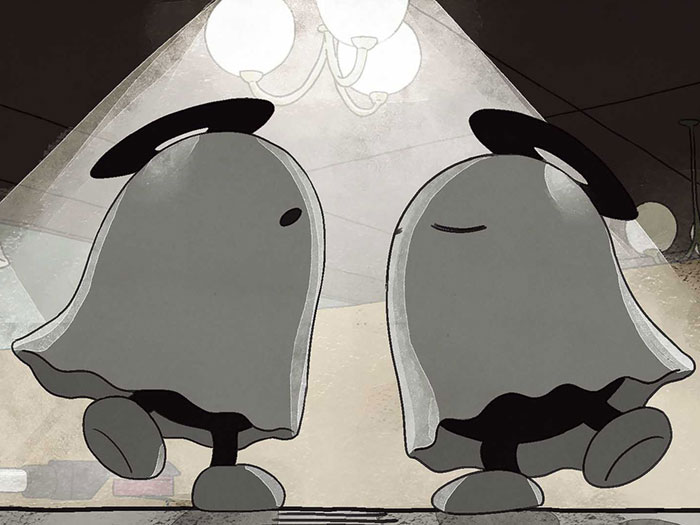

映像デザイン

現代のメディアデザインの中核を成す、映像制作のための様々な手法を体系的に学びます。アニメーションの基礎からコンピュータグラフィックスや実写撮影、画像合成など、多彩な映像作成技法の実習をとおして、ユニークで質の高い映像コンテンツを生み出す表現力を養います。

現代のメディアデザインの中核を成す、映像制作のための様々な手法を体系的に学びます。アニメーションの基礎からコンピュータグラフィックスや実写撮影、画像合成など、多彩な映像作成技法の実習をとおして、ユニークで質の高い映像コンテンツを生み出す表現力を養います。

インタラクティブデザイン

ビジュアル・サウンドなどのコンテンツを、人間や外界からの働きかけにリアルタイムに反応して生成する関係性を構築するプログラミングを学びます。具体的な作品として、ゲーム、科学館展示、インスタレーション(体験型造形)、メディアパフォーマンスなどの実現を目指します。

ビジュアル・サウンドなどのコンテンツを、人間や外界からの働きかけにリアルタイムに反応して生成する関係性を構築するプログラミングを学びます。具体的な作品として、ゲーム、科学館展示、インスタレーション(体験型造形)、メディアパフォーマンスなどの実現を目指します。

教員一覧

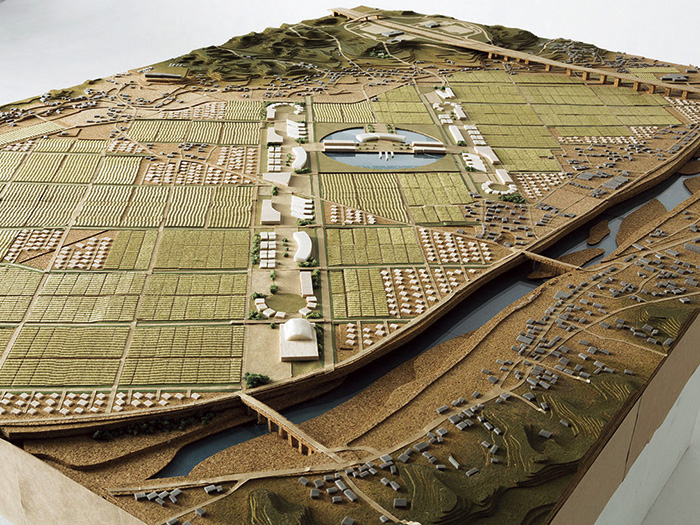

建築・環境領域

Architecture and Environment

建築・環境領域

建築を中心に幅広い設計の応用力を養い、環境に配慮したサスティナブルで

「人が心地よい生活空間」を創造する人材を育成していきます。

領域とデザイン理念

一般的に“建築”という言葉は個々の建物(たてもの)を指すものと思われていますが、本来、“建築”は、人々が安心して生活できる空間をつくり出すための様々な工夫や行為、また、そこから生み出される空間や環境などの全てを含む幅広い概念です。

広い意味での“建築”という概念にもとづいた「都市・ランドスケープ空間」、「建築空間」の空間領域を対象として設定し、それに対して、ユニバーサルデザイン、エコデザイン、エンジニアリング・デザインなどのデザイン理念を重ね合わせることにより、社会が求める様々なニーズに対応した空間デザインを追求しています。

一般的に“建築”という言葉は個々の建物(たてもの)を指すものと思われていますが、本来、“建築”は、人々が安心して生活できる空間をつくり出すための様々な工夫や行為、また、そこから生み出される空間や環境などの全てを含む幅広い概念です。

広い意味での“建築”という概念にもとづいた「都市・ランドスケープ空間」、「建築空間」の空間領域を対象として設定し、それに対して、ユニバーサルデザイン、エコデザイン、エンジニアリング・デザインなどのデザイン理念を重ね合わせることにより、社会が求める様々なニーズに対応した空間デザインを追求しています。

建築士受験資格などの各種資格の取得が可能

国の建築士受験資格認定学科として、一級・二級建築士、木造建築士の受験資格に必要な専門科目が用意されています。

これらの科目を履修することにより二級建築士・木造建築士試験の受験資格が得られます。卒業後、実務経験2年または大学院にて2年の実務演習を加えることにより一級建築士の受験資格が得られます。

またこのほかにも商業施設士、色彩検定、カラーコーディネーターなどの資格も毎年多くの学生がチャレンジしています。

国の建築士受験資格認定学科として、一級・二級建築士、木造建築士の受験資格に必要な専門科目が用意されています。

これらの科目を履修することにより二級建築士・木造建築士試験の受験資格が得られます。卒業後、実務経験2年または大学院にて2年の実務演習を加えることにより一級建築士の受験資格が得られます。

またこのほかにも商業施設士、色彩検定、カラーコーディネーターなどの資格も毎年多くの学生がチャレンジしています。

教員一覧

インタラクション領域

Interaction Design

インタラクション領域

デザイン思考に基づき、多様化するデザイン分野にまたがる知識を融合し、

協働させることで、人とモノ、人と人、人と社会を結びつける

新たな体験を創造できる人材を育成します。

広がるデザインの世界

近年、デザイン活動がカバーする領域は、新しい製品・サービスの開発や、新たな体験・経験の創出において重要となるインタラクションと呼ばれる分野に広がってきました。インタラクションデザインという言葉は、1980年代、アイコンとマウスで直観的に操作するコンピューターの開発がきっかけとなり、人と製品(モノ)のインタラクションを対象としたデザイン分野として名付けられたのが始まりとも言われています。その後、インタラクションデザインは、人とモノから、人と人、人と社会の関係も含むデザイン領域として発展してきました。

近年、デザイン活動がカバーする領域は、新しい製品・サービスの開発や、新たな体験・経験の創出において重要となるインタラクションと呼ばれる分野に広がってきました。インタラクションデザインという言葉は、1980年代、アイコンとマウスで直観的に操作するコンピューターの開発がきっかけとなり、人と製品(モノ)のインタラクションを対象としたデザイン分野として名付けられたのが始まりとも言われています。その後、インタラクションデザインは、人とモノから、人と人、人と社会の関係も含むデザイン領域として発展してきました。

社会に貢献するデザイナー

今やデザインは、製品の外観やインターフェースはもちろん、子どもから高齢者まで誰もが安心・安全に使用でき、快適な時間を過ごすことのできる施設や空間の開発に欠かせないものとなっています。言わば、身のまわりの製品から公共施設や都市全体までデザインの対象領域は大きく広がっています。これからのデザインに求められる、人々の生活のなかで、いかに社会に貢献していけるかを考え、その答えを創造することのできるデザイナーを養成していきます。

今やデザインは、製品の外観やインターフェースはもちろん、子どもから高齢者まで誰もが安心・安全に使用でき、快適な時間を過ごすことのできる施設や空間の開発に欠かせないものとなっています。言わば、身のまわりの製品から公共施設や都市全体までデザインの対象領域は大きく広がっています。これからのデザインに求められる、人々の生活のなかで、いかに社会に貢献していけるかを考え、その答えを創造することのできるデザイナーを養成していきます。

教員一覧

匠領域

Takumi Design

匠領域

伝統的な建築・工芸についての知識と基本技能を修得し、

現代社会と呼応しうる新たなデザインを生み出す人材を養成していきます。

伝統建築

日本の伝統建築は、歴史、文化を背景に優れた技術・意匠・美術・工芸などから成っています。名建築に直に触れ、日本の木造建築の基本や意匠を理解し、未来に誇れる建築やデザインを提案すると同時に、日本のものづくり文化を継承・発展させます。

注)建築士受検資格を得ることができます。(所定の単位を取得した場合)

日本の伝統建築は、歴史、文化を背景に優れた技術・意匠・美術・工芸などから成っています。名建築に直に触れ、日本の木造建築の基本や意匠を理解し、未来に誇れる建築やデザインを提案すると同時に、日本のものづくり文化を継承・発展させます。

注)建築士受検資格を得ることができます。(所定の単位を取得した場合)

木工芸

日本人は昔から木の家に住み、木を使用した道具や家具など木工芸品に囲まれて生活してきました。受け継がれてきた木工芸の技術を学び、木の持つ魅力を引き出すことで、新しい日本の木のデザインを提案します。

日本人は昔から木の家に住み、木を使用した道具や家具など木工芸品に囲まれて生活してきました。受け継がれてきた木工芸の技術を学び、木の持つ魅力を引き出すことで、新しい日本の木のデザインを提案します。

金属工芸

古来より人の営みと金属は欠かせない関係にあります。金属を扱うために工夫・研究されてきた多様な技術・技法を学び、その知識と経験をもとに新たな金属造形の方向性を提案します。

古来より人の営みと金属は欠かせない関係にあります。金属を扱うために工夫・研究されてきた多様な技術・技法を学び、その知識と経験をもとに新たな金属造形の方向性を提案します。

染織

日本の伝統工芸でもある「染め」と「織り」の技術を、その歴史や文化とともに学ぶことで、ファッションデザインをはじめ、装飾やインテリアデザイン等の要素としても重視される幅広いデザイン分野に通じるテキスタイルデザインを提案します。

日本の伝統工芸でもある「染め」と「織り」の技術を、その歴史や文化とともに学ぶことで、ファッションデザインをはじめ、装飾やインテリアデザイン等の要素としても重視される幅広いデザイン分野に通じるテキスタイルデザインを提案します。

教員一覧